9.1 Анализ региональных выбросов: о бедном Кемерово замолвите слово

Топливно-энергетические балансы — кладезь информации для анализа ситуации в регионах. Выцепить можно многое: структуру потребления топливно-энергетических ресурсов; разделение на добывающих и покупателей; эффективность преобразований первичных ресурсов в электричество и тепло; энергоэффективность ТЭК, то есть долю конечного потребления в общем выпуске топлива — и так далее; вариантов — масса.

В том числе таблицы ТЭБ позволяют оценить объёмы выбросов парниковых газов, чем мы и займёмся в этой статье.

Источники и ограничения исходных данных

1) Данные имеются по всем регионам, кроме: Татарстан, Марий Эл, Челябинская область, Омская область, Магаданская область, Приморский край и Крым.2) Имеющиеся 78 таблиц распределены по годам следующим образом:

| Год | Таблицы ТЭБ |

|---|---|

| 2020 | 56 |

| 2021 | 10 |

| 2022 | 10 |

| 2023 | 1 |

| 2030, прогнозный | 1 |

| 78 |

Для первичных оценок они рассматриваются как датированные одним — 2020-м — годом. Так как ТЭБы от года к году меняются не особенно сильно, подобное допущение было сочтено невеликим грехом.

3) В таблице по Санкт-Петербургу отсутствуют сведения об электрической и тепловой энергии; по Самарской области представлен только газ.

4) Данные по численности населения и ВРП взяты у Росстата.

5) Коэффициенты перевода объёмов сжигаемого топлива в объёмы выбросов взяты из Распоряжения Минприроды России от 16 апреля 2015 г. № 15-р, Приложение 2 «Таблицы к методическим рекомендациям», таблица 1.2 «Рекомендуемые значения коэффициентов пересчета в энергетические единицы и коэффициентов выбросов диоксида углерода (т CO2/ТДж), метана (кг CH4/ТДж) и оксида диазота (кг N2O/ТДж) при стационарном сжигании топлива»

Согласно данным EDGAR суммарные выбросы CO2 по России составили 1 798 млн. тонн. По данным BP — 2 011 млн. тонн. Наши расчёты по 78 регионам показали 1 707 млн. тонн, то есть методика расчёта даёт схожий результат.

И половина всех выбросов приходится на 10 регионов:

Профили абсолютных и удельных значений несколько отличаются: например, Москва и Московская область в совокупности генерируют 7.3% общероссийских выбросов углекислого газа, однако за счёт многочисленности населения в топ-10 по удельным показателям не попадают. По итогу лидерами (или, учитывая контекст, антилидерами) можно назвать Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Кемеровскую область.

В Ямало-Ненецком округе 140 млн. тонн выбросов CO2 из 164 (то есть 85%) приходятся на сжигание газа при добыче, обогащении и транспортировке. Тот же процент выбросов (65 млн. тонн из 77) приходится на газ и в Ханты-Мансийске, но при других источниках: сжигание при производстве электрической и тепловой энергии, использование в промышленности и транспорте.

А вот история Кемеровской области предсказуемо иная. Главным виновником выбросов углекислого газа является уголь. 144 млн. тонн из 160, то есть 91% от общих выбросов, приходятся на сжигание угля.

Следующим пунктом рассмотрим выбросы метана — в его случае половина выбросов так же приходится на 10 регионов:

Здесь Кемеровская область «лидирует» и по абсолютным значениям, и по удельным. Ямало-Ненецкий автономный округ показывает сравнительно невысокие абсолютные значения, но при расчёте на человека становится вторым — Сахалинская область в абсолютном рейтинге топ-10 не фигурирует вообще, однако по удельным показателям является третьей.

Алтайский край обязан своим вторым местом внушительному потреблению угля на нетопливные нужды, а в Забайкальском крае высокие значения связаны со сжиганием прочего твёрдого топлива (торфяные брикеты и полубрикеты, дрова и т. д.).

Выбросы от сжигания угля в Кемеровской области теперь составляют 96% от общего объёма — интересно снова посмотреть на раскладку по отраслям:

В отличие от выбросов CO2 для метана жилой сектор, сельское/лесное/рыбное хозяйство и рыбоводство являются основным источником — объём сжигаемого этими отраслями угля является самым низким, однако именно они из-за своей специфики выделяют больше всего метана на единицу сжигаемого топлива.

Наконец перейдём к оксиду диазота:

Кемеровская область снова «лидирует» и по абсолютным значениям, и по удельным — причём ещё более выраженно. Ямало-Ненецкий автономный округ тоже повторяет самого себя: демонстрирует сравнительно невысокие абсолютные значения, но оказывается на втором месте в удельных. Далее высокие значения показывает Хабаровский край: третье место в расчёте на человека, и пятое — для абсолютных.

Для N2O выбросы от сжигания угля в Кемеровской области составляют 97% от общего объёма — раскладка по отраслям выглядит следующим образом:

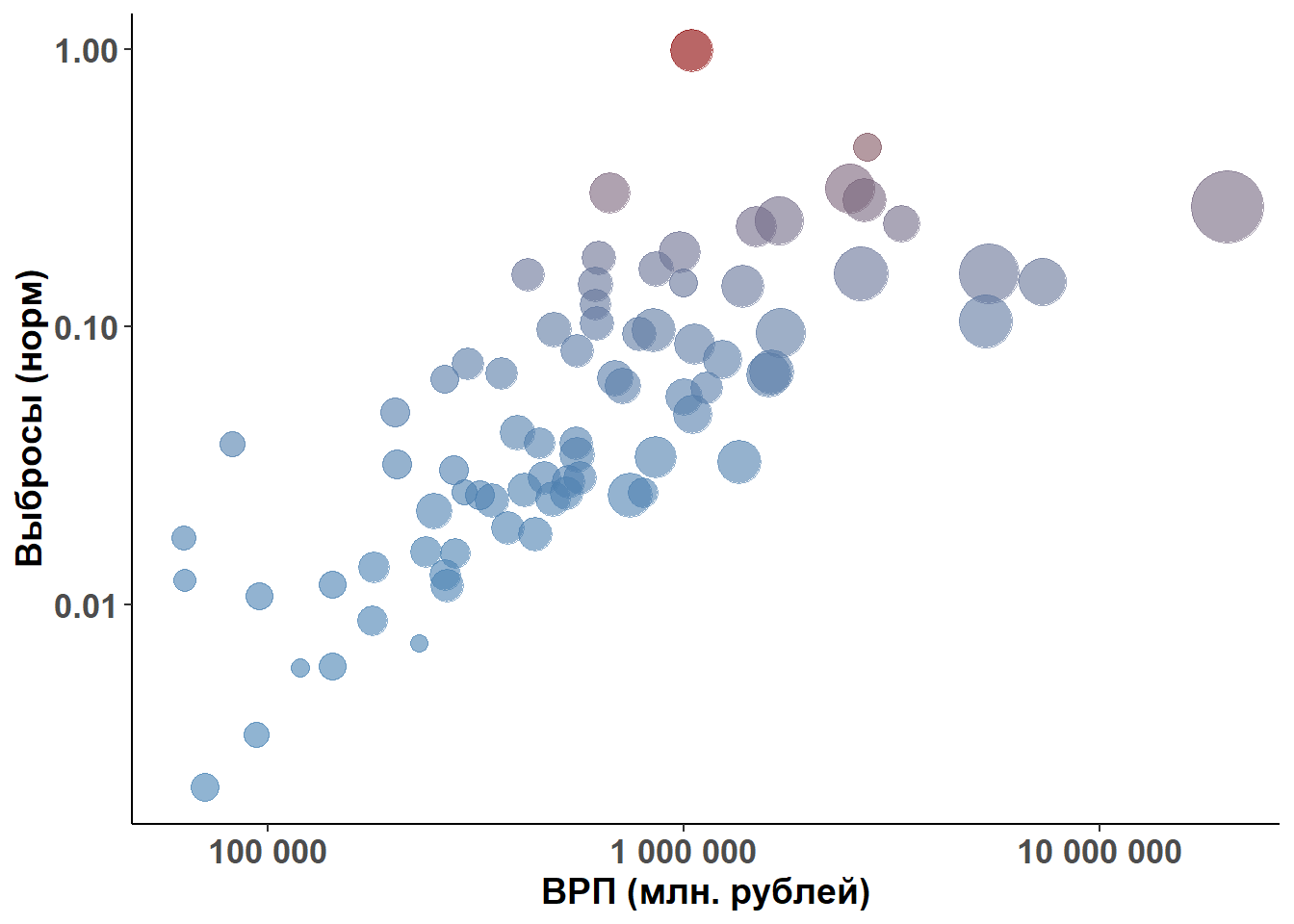

Распределение всех регионов представлено на интерактивном графике ниже — выбросы нормированы, используются логарифмические шкалы, размер кругов пропорционален численности населения региона:

Москва выделяется численностью населения и ВРП… а Кемеровская область — своими выбросами. Экологическая ситуация выглядит катастрофической при том, что, по нашим оценкам, перевод региона на газ или тепловую энергию положительно скажется не только на качестве жизни и здоровье людей, но и на экономике.

Газ дороже, но одновременно энергоэффективнее, то есть его требуется меньше — при замене угля на газ в конечном потреблении населения совокупная стоимость топливно-энергетических ресурсов снизится на 350 млн. рублей в год. Газификация сферы услуг сэкономит 40 млн. рублей в год, газификация промышленности на четверть (то есть с заменой четверти потребления угля на газ; так как полностью избавиться от использования угля невозможно, некоторые производственные процессы его требуют, для оценки была взята четверть) — 1.4 млрд. рублей в год.

Замена половины потребления угля на нетопливные нужды газом сэкономит 4.5 млрд. рублей в год; выбросы углекислого газа при этом снизятся на 10.6%, метана — на 9.6%, а оксида диазота — на 21%.

Выигрыш, так сказать, со всех сторон.